【認知障礙症/心臟/名醫/失智症/早期/徵兆/步姿/腦出血/病變/營養師/推介/補腦食物/醫生】綜合台灣媒體報道,75歲台灣心臟外科權威林芳郁,曾任衛生署長,以及台大醫院、台北榮總、亞東醫院等3大醫學中心院長,退休後被診斷出罹患失智症(認知障礙症),已與病魔抗戰5年,幸獲整形外科醫生妻子林靜芸一直陪伴。她將在台大醫院外科成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」,並發表新書《謝謝你留下來陪我》,分享陪伴丈夫對抗認知障礙症的心路歷程。

努力預防卻未必能免疫

高雄醫學大學神經科學研究中心主任、神經內科教授楊淵韓表示,高血壓、糖尿病、心臟血管疾病、腦中風都會增加認知障礙症的風險,而規律運動,控制好「三高」、多動腦、採地中海飲食等健康生活方式,有助降低罹患認知障礙症風險,但即使很努力預防,卻未必能免疫。

楊淵韓表示,基因、環境空污、老化或醫界界尚未得知的危險因素,也有可能造成認知障礙症,高知識份子也躲不過。他舉例其老師也是一名醫學系教授,責任感強,卻被發現多次忘記看門診,因這些生活異狀,被發現罹患認知障礙症。

認知障礙症早期徵兆

- 變得健忘,特別是剛發生的事。

- 出現溝通困難,對於要找合適的字詞表達會有困難。

- 在熟悉的地方迷路。

- 對時間的概念混淆,搞不清年、月、日或季節。

- 做決定或處理個人財務方面會有困難。

- 執行複雜家務時會有困難。

- 情緒和行為出現變化,變得較被動,對各項活動及嗜好失去興趣;可能出現折鬱或焦慮等變化;偶而出現不尋常的生氣或激動反應。

4種步姿反映認知障礙症

台灣胸腔暨重症醫生黃軒曾表示,老人家走路的步態有改變,可能是認知障礙症開始的信號,可能預示其關節系統、肌肉組織、神經系統出現病變。

1. 一直拖著走

這種步態在臨床上的典型代表是正常腦壓的腦積水,這可能源自大腦自然老化、腦出血或感染等,並可能伴隨記憶力減退和排尿障礙如尿頻、失禁或排尿困難。

2. 一直晃著走

這種步態可能懷疑腦出血、腦梗塞、腦腫瘤,尤其小腦病變等。這些疾病會造成小腦的損害,從而引起小腦功能障礙,導致不平衡的步態,像喝醉的人在走路。

3. 一直跛著走

有些老人家只有墊一隻腳在走路,因他的一條腿正常,而另一條腿可能有神經或肌肉功能障礙,無法一起行動,只能形成跛走的姿勢。這種情況多見於坐骨神經痛、椎間盤狹窄、下肢血管堵塞、骨關節炎或單側腦血管疾病等。

4. 一直碎著走

這些人走路姿勢是小碎步且快速,腳掌會擦著地走,身體僵硬,並向前傾,似乎無法及時停住或轉彎,走路的姿勢讓人感覺馬上要撲倒在地。出現這種走路姿態可能是柏金遜症,以及一些中樞神經系統的退化疾病,這些通常在中老年人中很早就會被觀察到。

台灣營養師高敏敏曾分享「麥得飲食」,以多吃原型食物、少吃加工食品為主,能幫助控制血壓、降低罹患心血管疾病、維持大腦健康、改善認知功能、減緩阿茲海默症等疾病。

10大補腦食物

- ✔️深色蔬菜:椰菜花、菠菜等

- ✔️各色蔬菜:茄子、紅蘿蔔、彩椒等

- ✔️堅果:每天1湯匙

- ✔️莓果類:藍莓為佳,一周至少吃2次

- ✔️豆製品:一周最少吃3次,以非油炸如豆腐、豆漿為主

- ✔️全穀雜糧類:每天至少3份燕麥、全麥麵包等

- ✔️雞肉:一周至少吃2次

- ✔️魚類:一周至少吃1次(不吃雞、魚的人,可多用植物性蛋白質代替)

- ✔️橄欖油:每日30毫升或料理多用植物油

- ✔️每天1小杯紅酒:麥得飲食能每天喝點紅酒小酌,約30至40毫升,最多不超過150毫升(平日不喝酒的人不用刻意喝)

避開5大傷腦食物

- ⚠️牛油或人造牛油一天應攝取少於1茶匙的牛油,可以的話用橄欖油來取代牛油,不論涼拌或炒菜都可以替換。

- ⚠️芝士建議芝士的攝取1周不要超過1次。

- ⚠️紅肉、加工肉類一周不要攝取超過2份的紅肉,包括加工肉品。

- ⚠️油炸、快餐麥得飲食非常不鼓勵油炸類食物,尤其隨處可見的快餐,應限制在一周少於1次。

- ⚠️糕點和甜點包括垃圾食物和所有的甜品,如雪糕、餅乾、蛋糕、冬甩或糖果等零食,都應盡量少吃(一周少於4次較理想)。

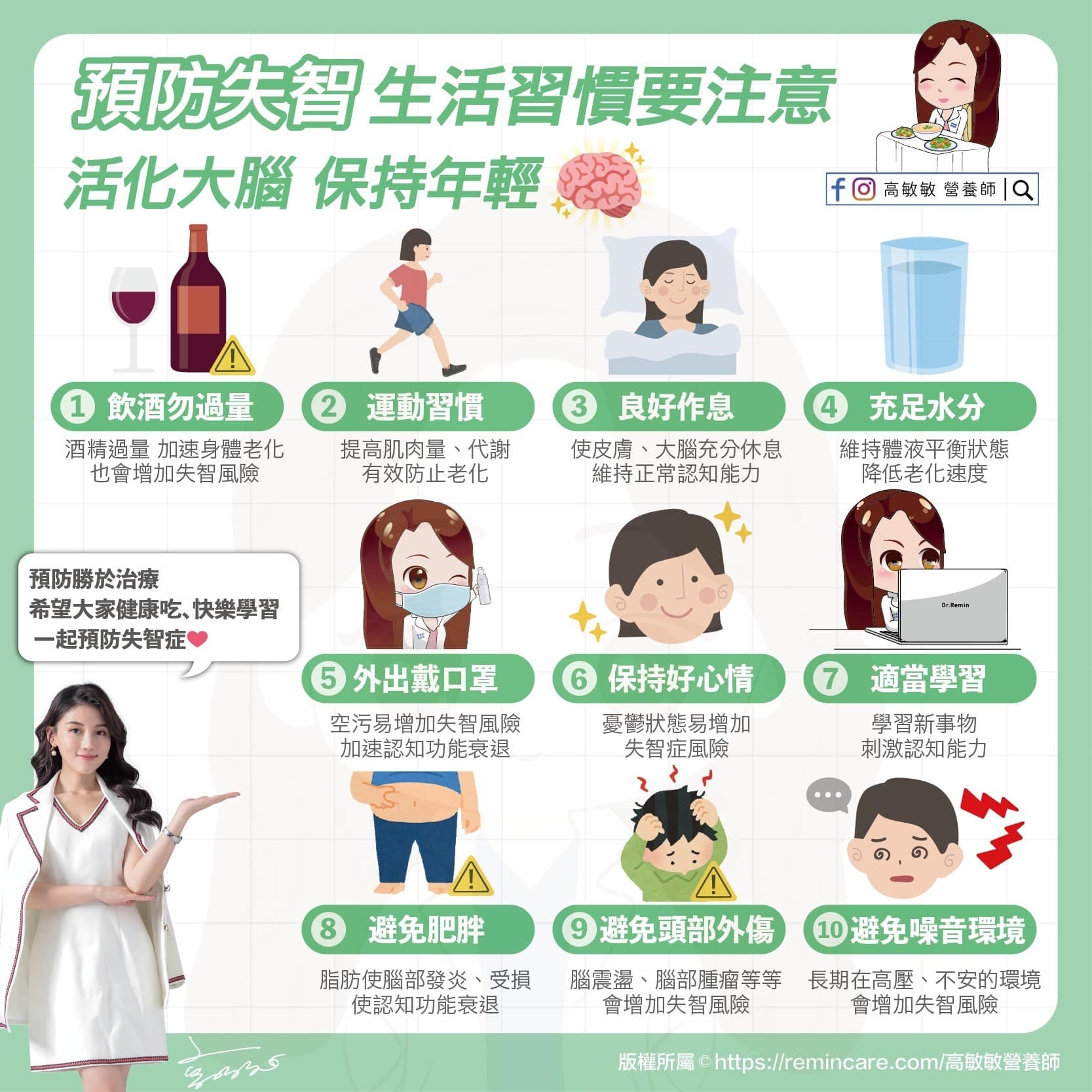

10個預防失智習慣活化大腦

- 飲酒勿過量:酒精過量加速身體老化,也會增加失智風險

- 運動習慣:提高肌肉量、代謝,有效防止老化

- 良好作息:使皮膚、大腦充分休息,維持正常認知能力

- 充足水分:維持體液平衡狀態、降低老化速度

- 外出載口罩:空污易增加失智風險,加速認知功能衰退

- 保持好心情:抑鬱狀態易增加認知障礙症風險

- 適當學習:學習新事物,幫助刺激認知能力

- 避免肥胖:脂肪使腦部發炎、受損,使認知功能衰退

- 避免頭部外傷:腦震湯、腦部腫瘤等會增加失智風險

- 避免噪音環境:長期在高壓、不安的環境會增加失智風險

【延伸閱讀】

年齡增長腦部容易「Hang機」隨時無力感爆燈! 醫學級成份保健品助你減低腦退化風險