【腎結石/打工仔/飲水/飲法/口渴/缺水/補水/護腎/腎臟】台灣泌尿外科醫生曲元正在Facebook發文,指有一名35歲的上班族,腰部劇痛得冒冷汗、無法站立,緊急就醫後發現長有5毫米的腎結石,惟他不解自己一天最少喝2公升水,為何還會患腎結石。

70%腎結石患者非少飲水

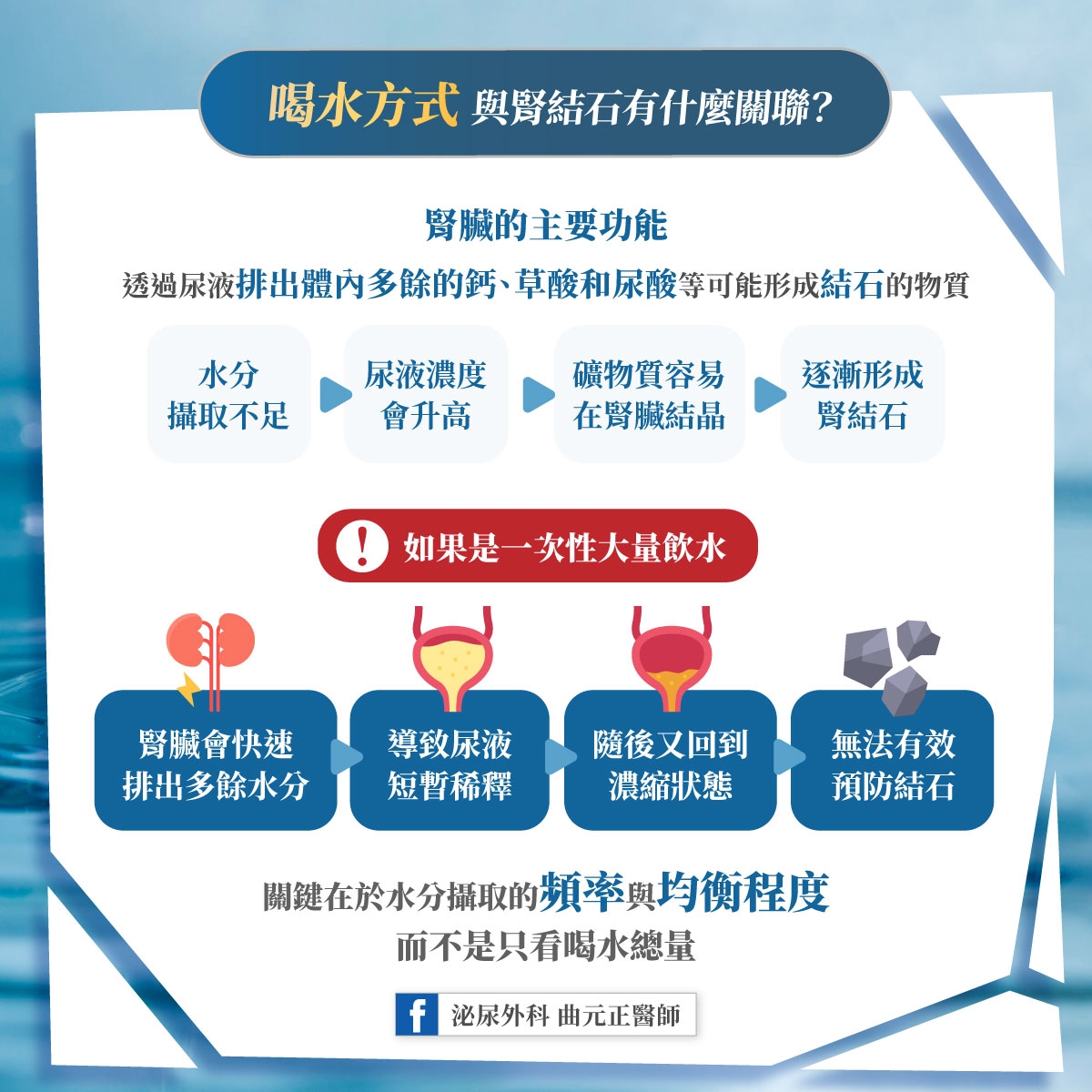

對此,曲元正指「有喝水=不會得腎結石」這個觀念是錯誤。據臨床研究,超過70%的腎結石患者,每天的飲水量並不算少,但仍無法有效預防結石形成,其中的關鍵在於喝水的方式比總量重要。曲元正解釋,腎臟的主要功能是透過尿液排出體內多餘的鈣、草酸和尿酸等可能形成結石的物質,如水分攝取不足,尿液濃度會升高,礦物質更易在腎臟內結晶,進而逐漸形成腎結石。

然而,如一次性大量飲水,腎臟也會快速排出多餘水分,導致尿液雖然短暫稀釋,但隨後又回到濃縮狀態,便無法有效預防結石。所以關鍵在於水分攝取的頻率和均衡程度,而非喝水總量。

4招正確補水護腎預防結石

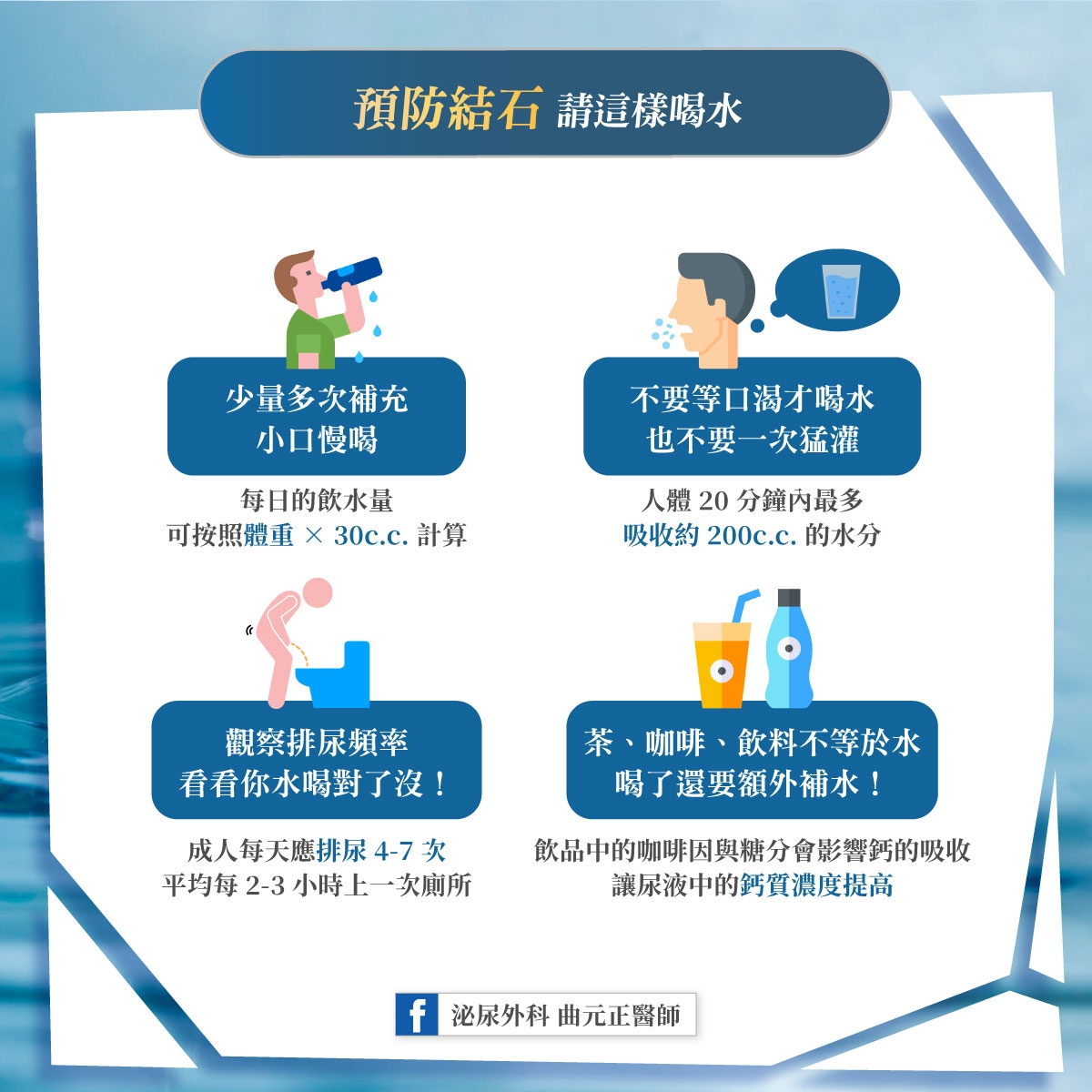

1. 少量多次補充,小口慢喝

每天的飲水量可按體重 x 30毫升計算,如50公斤的人,每天應喝最少1,500毫升。如運動量大、容易流汗或長時間待在冷氣房,建議提高至體重 x 40毫升。

水分補充應均勻分配,別等到口渴才狂喝,建議每30至60分鐘喝200至300毫升(相當於半樽600毫升樽裝水),讓腎臟持續代謝,不讓尿液過度濃縮。

2. 不要等口渴才喝水,也不要一次猛灌

當感到口渴時,身體其實已缺水2至3小時,此時尿液濃縮,腎臟負擔也變大。研究顯示,人體20分鐘內最多只能吸收約200毫升的水分,如一次性猛灌500至1,000毫升,腎臟無法有效處理,多餘的水會被迅速代謝,根本無法進入細胞發揮作用,也無法真正稀釋尿液。

補水應採取小口慢喝的方式,讓身體逐步吸收,而不是等到口渴才狂灌水。如一整天都室在外,建議隨身攜帶350毫升的小水瓶,提醒自己定時補充水分。

3. 觀察排尿頻率

排尿次數是判斷水分攝取是否適量的關鍵指標,正常情況下,成人每天應排尿4至7次,平均每2至3小時上一次廁所,表示腎臟的過濾功能正常,水分攝取適量。如一天排尿少於4次,代表水分攝取不足,尿液過於濃縮,增加腎結石風險。

4. 茶、咖啡、飲料不等於水,喝了要額外補水

平日喝的手搖飲品、咖啡、茶等飲料不算是補充水分,這些飲品中的咖啡因和糖分會影響鈣吸收,讓尿液中的鈣質濃度提高,間接增加腎結石風險。

建議每喝1杯含咖啡因或高糖的飲品,額外補充300毫升的水(約半樽一般樽裝礦泉水的水量),以平衡水分流失,幫助腎臟代謝。

【延伸閱讀】

糖尿病 | 一個黃金時間飲水控制體重 8周內空腹血糖大減等同服藥 常泌尿道感染女性減用抗生素